por Costanzo Preve - Turín, febrero 2009.

1.- En una correspondencia epistolar en la red con Atilio Mangano, publicada en su blog (ripensaremarx.splinder.com), Gianfranco La Grassa (en adelante GLG) admite abiertamente que ya no puede llamarse “comunista”, que es anticapitalista sin comunismo; en resumen, él admite que ya no maneja el concepto de comunismo. Se trata de una confesión que le honra. Desde el momento en que GLG es un verdadero especialista en Marx y no un caótico charlatán, está claro que no puede contentarse con afirmaciones antieducativas de tipo narcisista-existencialista a lo Pietro Ingrao para quien el comunista es aquel que “se siente comunista” o “se declara comunista”. Por lo mismo que un loco de manicomio que se declara Napoleón debería ser verdaderamente Napoleón. Si hubiera en Italia una discusión marxista seria, en lugar de blogs auto referenciales en recíproca lucha sectaria, la confesión de GLG provocaría una discusión. Pero esto no ocurrirá. No importa, yo voy a discutirla.

2.- Según el Dictionnaire Critique du Marxisme de Labica y Benusan, en la palabra “Comunismo”, se pueden leer unas interesantes puntualizaciones:

(a) Hasta La Ideología alemana de 1845, Marx nunca usó el término “comunismo” sino el de “socialismo”. En este contexto histórico, el comunismo no era sino el reparto igualitario de bienes y Marx lo critica en los Manuscritos de 1844 con la curiosa expresión “propiedad privada general”.

(b) en los Manuscritos de 1844, Marx está pensando aún el socialismo en términos “conviviales” y comunitarios de una asamblea reunida en torno a una mesa común fraternal (de donde viene el término “compañeros”, cum-pane, el que comparte conmigo el pan). Los orígenes comunitario-conviviales del término comunismo en 1844 están filológicamente documentados y el que quiera separar comunismo de comunitarismo debe destruir toda la documentación existente. (c) en los Manuscritos de 1844 hay una centralidad del concepto de alienación. Como se sabe hay escuelas marxistas (entre las cuales la escuela althuseriana de GLG) que quisieran deshacerse de este concepto “juvenil”. Otras escuelas, como la mía, tienen al respecto una opinión contraria y sostienen su permanencia y centralidad durante toda la vida de Marx. Una, no la única, de las razones por la que yo la mantengo como central es que en Marx la crítica al concepto abstracto de alienación es inseparable del concepto concreto de división del trabajo. Y un comunismo que obvia la división del trabajo, tal y como está ocurriendo hoy en día, se parece más bien poco a un “comunismo” y mucho a una ingeniería social de tipo positivista.

(d) En La ideología Alemana de 1845 tenemos la no casual co-presencia de dos conceptos nuevos. De una parte, el concepto de modo de producción capitalista, cuyos nombre y concepto no existían antes de 1845. Por otra parte, el concepto de comunismo no como un ideal a realizar, sino como un movimiento real que intenta abolir el actual estado de cosas. El verdadero “materialismo histórico” nace como tal, solamente en 1845, a través de la conexión dialéctica orgánica del modo de producción capitalista, de las contradicciones de este modo de producción (burguesía y proletariado, fuerzas productivas y relaciones de producción, etc.), y del comunismo como movimiento real.

(e) En el Capital, capítulo sobre el fetichismo de la mercancía, Marx piensa el capitalismo a diferencia del robinsonismo y en contraste con el “sombrío” mundo feudal y con la explotación agraria familiar, a través de la representación “de una asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción colectivos y emplean, conscientemente, sus numerosas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social (…) Las relaciones sociales de los hombre en sus trabajos y con los productos de estos, siguen aquí siendo diáfanamente sencillas, tanto en lo que respecta a la producción como en lo que atañe a la distribución”.

Resumiendo: si las palabras tienen un sentido, el comunismo resulta de tres conceptos de comunidad (comunidad de trabajo, comunidad de producción, comunidad de distribución), de planificación (es decir, de la preponderancia de un plan sobre el mercado) y, en fin, de transparencia (las relaciones sociales “comunistas” son “transparentes” y, al contrario, no están ensombrecidas por el fetichismo de la mercancía, debido a su vez a la alienación de los productos del trabajo; por lo que, como se puede ver, yo rechazo radicalmente la lectura de Althuser y de GLG de la separación entre el concepto de alienación y el concepto de fetichismo de la mercancía, conceptos que yo considero al contrario, lógica e históricamente interconectados).

(f) En los escritos de alrededor de 1870 y de la Comuna de París, Marx muestra que para él el comunismo es la “asociación de los productores”. Esta asociación de los productores tiene dos bases: la reapropiación del plusproducto social apropiado por las clases explotadoras y la democracia directa de los productores mismos. Marx ve así, ligadas, la democracia directa y la extinción del Estado, porque para él la democracia directa es incompatible con la permanencia del Estado, por muy “democratizado” que sea.

(g) El la Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx distingue dos fases en el paso al comunismo, la primera fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su trabajo) y la segunda fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades). Es una distinción generalmente muy conocida hasta por los principiantes de los estudios de marxismo.

(g) El la Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx distingue dos fases en el paso al comunismo, la primera fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su trabajo) y la segunda fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades). Es una distinción generalmente muy conocida hasta por los principiantes de los estudios de marxismo.

En la interpretación clásica del marxismo, la primera fase se viene llamando “socialismo” y la segunda, “comunismo”. Gracias a los estudios de la tendencia maoísta occidental (Althuser, Bettelheim, Natoli, etc.) se da por cierto que esta distinción es inexacta. El socialismo de hecho, no es para Marx un modo de producción autónomo, sino simplemente la transición del capitalismo al comunismo, en la que perdura la lucha de clases entre burguesía y proletariado entorno a las dos “líneas” del partido (teoría de la revolución cultural de Mao Tsé-tung y del maoísmo europeo).

El discurso debería ser más largo y mejor articulado, pero contentémonos de momento con estos siete puntos introductorios. Y sobre todo, comentémoslos de manera libre y desprovista de prejuicios.

3. Para quien conozca la filosofía de Hegel y no habla de oídas como un borracho en la taberna, es evidente que el comunismo de Marx no se “superpone” a la historia como un proyecto racional abstracto, sino que emerge del desarrollo de determinaciones dialécticas (en el sentido de determinaciones del finito que reenvía a otra cosa distinta a sí mismo), y por consiguiente está contenido en el capitalismo como su posibilidad ontológica objetiva. Quien conozca la Fenomenología del espíritu, y no el que escupe sobre ella sin conocerla más que de oídas, reconocerá en ella la teoría del Saber Absoluto de Hegel para quien “la fuerza del espíritu consiste más bien en permanecer igual a sí mismo en su exteriorización”. Si intentamos deducir el comunismo no sólo de una posibilidad objetiva no necesitada por nada vinculante (el dynamei on aristotélico), sino por una necesidad histórica que toma la forma (loca) de una ley natural positivista, quedaríamos en un impás.

La “ciencia” así entendida nunca podría deducir científicamente el paso del capitalismo al comunismo.

4. El fallo de todos los “cientifismos”, desde Lucio Colletti hasta Gianfranco La Grassa, está pues inscrito desde un principio en el carácter erróneo de sus presupuestos. Y como a mi no me extraña en absoluto que Collletti, lleno se su estúpido rencor hacia Hegel, mucho mejor que él, se haya pasado al fin de Marx a Popper, tampoco me extraña que Gianfranco La Grassa, basándose en que el comunismo es tan aleatorio como la caída de un meteorito, afirme en su correspondencia con Mangano que “creer en el comunismo es como creer en Dios” y que la creencia en le comunismo es una simple manera de dar sentido a la propia vida, análogo desde este punto de vista a la creencia cristiana.

Los que quieren fundar el comunismo sobre la ciencia científica depurada de la horrible tríada irracionalista filosofía-idealismo-humanismo, sobre la que, al revés, yo fundamento racionalmente mi comunismo, lo reivindico y me enorgullezco, llegan necesariamente a la excomunión de Pascal, es decir, a la fe comunista equiparada a la fe en Dios.

¿Que si me extraña? ¡Ni en sueños! Desde hace varios años yo he llegado a la conclusión calma y prudente (falible y provisional como toda conclusión) que el peor irracionalismo, ese que es incurable (e incurable porque no sabe socráticamente que no sabe) es la arrogancia cientifista, la que se descarga en su odio contra la filosofía, el humanismo y el idealismo, el comunitarismo, el decrecimiento, etc. Al final, su delirio cientifista se les derrite en las manos como un helado al sol y tienen que hablar primero del comunismo aleatorio como la caída de un meteorito y después, de la fe en el comunismo como algo parecido, igual incluso, a la fe en Dios.

Todo esto merece unos breves comentarios.

5. Dicho de manera sintética, el paradigma teórico de GLG puede resumirse así: el análisis del modo de producción capitalista es una ciencia, mientras que el comunismo es una religión.

Este modelo teórico nada tiene que ver con el de Marx. Fíjense bien que yo no he dicho que sea una interpretación discutible de Marx. Interpretaciones de Marx hay por centenas. Por ejemplo, mi interpretación de Marx (la de Costanzo Preve) es una interpretación discutible: Marx es el tercer gran pensador idealista después de Fichte y Hegel; en Marx el materialismo tiene únicamente un status metafórico complementario pero no fundamental: el arte, la religión, la filosofía, no son superestructuras; el Estado tampoco se extinguirá en el comunismo; el humanismo es parte integrante en el pensamiento de Marx; el comunitarismo está en la base del concepto de comunismo, etc. Es el caso de decir: ¡nada más discutible que esto!

Y sin embargo, por muy discutible que sea, mi interpretación está en todo conforme al proyecto de Marx, fundado en el hecho de poner juntos capitalismo y comunismo y en el pensar el comunismo a partir de la contradicción del capitalismo, no como su salida necesaria (por usar el lenguaje positivista erróneo de Marx y Engels, como un “proceso de la historia natural”), sino como su salida ontológica posible (el dynamei on aristotélico, el experimentum mundi de Bloch, la ontología del ser social de Lukacs, etc.).

Si por el contrario se llega al dualismo total, separado, del análisis del modo de producción capitalista como ciencia y del comunismo como religión, entonces estamos completamente fuera de Marx.

Fíjense bien que para mi esta afirmación no comporta en absoluto una condena moralista indignada ni una excomunión de grupúsculos locos y sectarios. Sencillamente, yo constato a dónde hace llegar necesariamente el extendido grito de odio y de desprecio hacia la filosofía, el idealismo y el humanismo.

La confesión de GLG (el comunismo es como la fe en Dios) no me escandaliza, por supuesto. Simplemente me hace gracia verlo escrito negro sobre blanco, porque representa una confirmación clamorosa de lo que yo pienso, desde hace al menos veinte años, de todos los paradigmas antifilosóficos y antihumanistas del comunismo. Los cuerpos caen por gravitación. Los marxismos cientifistas y antifilosóficos caen también por la ley de la gravedad.

6. Después de cincuenta años de estudios serios y originales sobre Marx y el marxismo, nuestro GLG ha llegado a dos conclusiones sobre el comunismo. En primer lugar, el comunismo es una fe religiosa y existencial comparable a la fe en Dios. Hay quien tiene la suerte de tenerla o quien por desgracia (o por fortuna porque estaría “webwrianamente” más desencantado) no la tiene. En segundo lugar, la venida del comunismo en la historia humana es un fenómeno puramente aleatorio, comparable a la caída de un meteorito.

Veamos cómo el maestro de GLG, Louis Althuser, se representaba el comunismo en una conferencia en Terni (véase Repubblica et Manifesto, 5/4/1980) poco antes de su conocida catástrofe. Delante de una platea de monos pasmados “de izquierda”, el maestro franco-taoísta sostiene por este orden las tesis siguientes (por desgracia me limito a las solas tesis relatadas por los mediocres periodistas allí presentes).

Veamos cómo el maestro de GLG, Louis Althuser, se representaba el comunismo en una conferencia en Terni (véase Repubblica et Manifesto, 5/4/1980) poco antes de su conocida catástrofe. Delante de una platea de monos pasmados “de izquierda”, el maestro franco-taoísta sostiene por este orden las tesis siguientes (por desgracia me limito a las solas tesis relatadas por los mediocres periodistas allí presentes).

(a) Hay que interpretar quitando todas las partituras

(b) El socialismo histórico construido hasta hoy es una mierda (sic)

(c) Después de esta mierda, sin embargo, gracias a la resistencia obrera constituyente, vendrá el anarquismo social.

(d) En cuanto al comunismo, de momento sólo está vivo en los niños que juegan dichosos y sin vigilancia en el recreo.

(e) El comunismo por otra parte no significa en absoluto “socialización”, porque socializar es una cosa terrible, una “tendencia del capitalismo” y en todo caso lo que hace falta es “desocializar”.

En una entrevista concedida por Lucio Colletti, éste nos informa que cenó con Althuser en un pequeño restaurante vietnamita, que discutieron de marxismo y que Althuser le habría dicho que el marxista que le parecía más prometedor y pertinente era el italiano Antonio Negri, llamado Toni Negri, más tarde internacionalmente famoso por sus dos obras escritas con Michel Hardt, Imperio y Multitud, de las cuales, por pudor, no voy a hablar pero que para mí son de lo peor, en sentido absoluto, de todo lo que se ha publicado en la coyuntura histórica (provisional) del último decenio.

Un breve comentario. La simpatía de Althuser por Negri (considero fiable el testimonio de Colletti) no es casual, pues ambos están de acuerdo en declinar teóricamente el comunismo en términos de anarquismo, es decir, en la extinción del Estado. Y como no pueden “demostrar” esta tesis (precisamente la extinción del Estado), tesis efectivamente indemostrable (y podemos verlo además de en Preve, en Danilo Zolo, en Domenico Losurdo y en muchísimos más), tienen que replegarse en metáforas del todo literarias, como la de los niños que juegan sin vigilancia en el patio, o bien como las imaginarias “multitudes constituyentes”. El mismo Negri, después de la muerte de Althuser, ha confirmado repetidamente su adhesión al supuesto “materialismo aleatorio”, es decir, a la teoría del comunismo pensado como la caída de un meteorito. Se configura así una auténtica escuela veneto-marxista que va desde Padua (Toni Negri) a Conegliano Veneto (Gianfranco La Grassa)

Yo, en cambio, estoy de acuerdo con Althuser en los puntos (a) y (e). En efecto, es necesario hoy interpretar el marxismo sin partituras. Mi difunto amigo Jean Marie Vincent lo dijo de manera muy precisa en un ensayo fundamental sosteniendo (¡sic!) que es necesario “desembarazarse del marxismo” entendido como tradición secular 1890-1990. Y muy bien dicho. Personalmente hace al menos veinte años que intento hacerlo. Además, es perfectamente verdad que sin ‘desocializar’ la socialización capitalista (particularmente la peor de estas socializaciones culturales, la socialización de la supuesta “cultura de izquierda”), no tiene ningún sentido hablar de comunismo. Sin embargo estoy en desacuerdo con los puntos (b), (c) y (d). Concedido que los niños jadeantes jugando al balón son la imagen de la felicidad, pero este tipo de éxtasis (salir de sí mismo, ek-stasis) no debe ser asimilado a la asociación de productores que, para Marx, es el concepto de comunismo. La asociación de productores puede aparecer como algo pedante, molesto y difícil. La felicidad en mi opinión se busca y se encuentra en otra parte. La felicidad es una dimensión privada. Sólo la justicia es una dimensión pública. Un poco de filosofía griega no haría mal.

7. Al que quiera continuar en la ruta de las multitudes constituyentes en medio de un imperio desterritorializado sin ningún Estado nacional, del anarquismo social mágicamente evocado sin la más mínima carga de demostración racional sobre una base histórica, de la fe en el comunismo pensada según el modelo de la fe en Dios, del comunismo pensado sobre el modelo aleatorio como una caída de meteorito, del comunismo estético como felicidad presente de unos niños agitados que juegan al balón en el patio, de las casi insoportables declaraciones de odio contra la filosofía, el idealismo y el humanismo, etc. a ése se le aconseja que interrumpa inmediatamente la lectura. Contra negantes principia, non est disputandum- que decía Hegel [Con los que niegan los principios, no se discuta]. A quien, en cambio, quiera seguir adelante, se le ruega que lea con atención extrema los párrafos que siguen.

8. No es verdad que las cosas sean “complejas”. La supuesta “complejidad” es un mito de la casta universitaria, la misma que ha reducido la filosofía a la “citatología”. La “citatología”es el único parámetro académico para concursos universitarios, desde el momento en que la filosofía ha quedado privada de todo papel fundante en la comprensión de la sociedad y de la historia. Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Hegel y Marx habrían suspendido inexorablemente en un concurso universitario porque escribieron sin citar a nadie. Las citas a veces pueden ser útiles, pero son como el vinagre balsámico de Módena, una gota basta.

Se dirá que esto sólo valía para las grandes figuras pero que ahora eso ya no vale. Ahora, sin “citatología”, uno es expulsado de la república de los doctos. Idiotez. Lukacs escribe (Pensiero Vissuto, Ed. Rinuniti, Roma 1983, p. 44): “Bloch tuvo una gran influencia en mí. Fue él quien me convenció con su ejemplo que era posible filosofar a la manera tradicional. Hasta ese momento yo había estado sumergido en el neokantismo de mi tiempo, y ahora yo reconozco en Bloch el fenómeno de alguien que filosofa como si la filosofía moderna toda ella no existiera y que es posible filosofar a la manera de Aristóteles y Hegel”. Aquí Lukacs tocó un punto esencial. No se trata de hacerse, de modo megalomaniaco, la ilusión de poder llegar al nivel de Aristóteles o de Hegel. Se trata de filosofar a la manera de Aristóteles y de Hegel sin la estúpida retórica de la complejidad y sin creer que se puede “demostrar” algo de modo erudito y citatológico. No se trata ciertamente de abominar del circo universitario y sus rituales “citatológicos”, sino de comprender que este circo es totalmente irrelevante para la discusión filosófica de los contenidos.

9. Hostil al “citacionismo” inútil y pleonástico, coartada para androides académicos carentes de ideas originales, voy a empezar esta vez con una cita; una cita de una parte de la primera de la tesis sobre Feuerbach escrita por Marx en la primavera de 1845 en Bruselas y que Engels recoge en una publicación póstuma de 1888. Dice así:

“El defecto principal todos los materialismos hasta aquí (incluido el de Feuerbach), es que el objeto (Gegenstand), la realidad efectiva, la sensibilidad no es concebida más que bajo la forma del objeto (Objekt) o de la intuición; pero no como actividad sensiblemente humana, como práctica, no subjetivamente”.

Omito el resto, secundario y no esencial. Mi difunto amigo Georges Labica, maestro querido y amigo fraternal, dedicó un comentario analítico a las tesis sobre Feuerbach que valdría la pena retomar, lo que yo no puedo hacer aquí por razones de espacio. Si se hiciera, aparecería la interpretación conocida del marxismo como “filosofía de la praxis” inaugurada en Italia por el libro de Giovanni Gentile de 1899 sobre la Filosofía de Marx (libro que en su día Lenin pudo apreciar en su versión francesa, al punto de aconsejar a su hermana que lo tradujera al ruso), cuyo modelo fue retomado sustancialmente por Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, muy bien comentados en francés por André Tosel. Aun así, voy a hacer mi interpretación teorética y no “citatológica”.

10. Antes de nada es necesario un acto brechtiano de distanciamiento. La primera tesis sobre Feuerbach de Marx se basa en dos curiosos equívocos de Marx. No hay necesidad alguna de pensar que Marx es el hijo de Dios y que nunca se equivoca. Marx cometió algunos errores como, por ejemplo, en la interpretación de Hegel y, sólo muy recientemente, con la caída de la Santa Inquisición del comunismo estatal y partisano, se ha empezado a permitir decirlo con precaución (véase Roberto Fineshi, Marx et Hegel, Carrocci, Roma, 2006).

Es evidente que aquí Marx busca fundamentar una filosofía de la praxis que explicitará en la undécima, y última, tesis sobre Feuerbach, a saber: “Los filósofos sólo han interpretado el mundo de diferentes maneras, se trata de transformarlo”. Es interesante saber que Engels en 1888 nos haya interpolado, inventándoselo, un “aber” inexistente en el texto original, por lo que la frase suena así: “Los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diferentes maneras. Se trata al contrario de transformarla”. Engels metió su ingenuo “aber” ( “al contrario” ) con toda la buena fe. Pero durante un siglo los idiotas incurables travestidos de “auténticos marxistas” han puesto por delante la demencial concepción activista que opone la interpretación a la transformación, como si se pudiese transformar algo sin previamente haberlo interpretado correctamente. Se trata de una demagogia llamada “dromomanía” [incontrolable urgencia de moverse], típica de los que nunca pueden quedarse quietos en su sito y se agitan sin cesar. Una gran parte de la historia del marxismo es una historia de dromomanía histérica. Pero pasemos al análisis de la primera tesis sobre Feuerbach.

Para ello hay que decir que hay que resaltar lo primero dos verdaderos errores.

En primer lugar, no es en absoluto verdad que el materialismo de Feuerbach tenga que ser inscrito dentro de los materialismos contemplativos, que consideran la realidad en términos abstractos de objeto (Object), y no de obstáculo que se pone delante de nuestra praxis (Gegenstand). No es en absoluto verdad que Feuerbach no conciba la realidad como actividad humana, sensible y como praxis subjetiva. Es exactamente lo contrario. Feuerbach concibe la praxis humana como vector humanista fundamental de desalienación del hombre, el único medio de volver a poner en su sitio a la teología que no es otra cosa más que la antropología instalada en la cabeza. La falta de generosidad de Marx para con Feuerbach es clamorosa, aunque comprensible en un hombre que aún no tiene treinta años y que tiene que efectuar el freudiano asesinato del padre (incluso de dos padres, Hegel y Feuerbach). En segundo lugar ( y en este punto nos encontramos en la cima del teatro filosófico del absurdo), Marx observa que “el aspecto activo fue desarrollado de manera abstracta por el idealismo, que naturalmente no conoce la actividad real, sensible como tal.”

Que el idealismo inaugurado en 1794 por Fichte (Véase La doctrina de la ciencia) trate de modo abstracto el lado activo, y naturalmente no conozca la actividad real efectiva, sensible como tal, es una pura invención polémica del joven Marx. El ‘Yo’ de Fichte es una metáfora filosófica unificada bajo la forma de un concepto unitario transcendental-reflexivo de la humanidad entera, pensada como vector dinámico transformador del ‘No-Yo’, es decir, de los continuos obstáculos con que la humanidad se encuentra como el obstáculo a su incesante actividad de perfeccionamiento, que es exactamente lo que Marx considera necesario para pasar de la interpretación del mundo a su transformación. De ello se deriva una simpática paradoja según la cual el materialismo que Marx buscaba ya existía desde hacía medio siglo (1794-1844) y exactamente era el idealismo de Fichte.

11. Bertol Brecht, en Diálogo de refugiados, dice que quien no tiene sentido del humor no debería ocuparse de filosofía. Brecht interpreta efectivamente la dialéctica hegeliana como la manifestación filosófica del sentido del humor, en la forma de la identidad de los opuestos y de la continua transformación de un opuesto en el otro y viceversa. En lo esencial Brecht tiene razón. Y en ese punto álgido de la historia del teatro del absurdo está el que Marx crea haber descubierto en 1845 algo que ya estaba descubierto ampliamente por Fichte en 1794, y llame “materialismo” nada menos que al modelo clásico del idealismo, creyendo evidentemente que el materialismo consiste en el hecho de no creer en Dios o en la primacía de la infraestructura sobre la superestructura. De esta manera, bajo el nombre de “materialismo”, utilizado en su sentido puramente metafórico, simplemente se interpolan el ateísmo y el estructuralismo bajo otro nombre.

Pero la cosa no para aquí, la cosa no ha hecho más que empezar.

12. Simplificando de una manera brutal, pero al mismo tiempo de ninguna manera disculpándome de esta simplificación, incluso reivindicándola con el legítimo orgullo del innovador, yo pienso que la lógica histórica del marxismo (la historia lógica y no la historia efectiva) puede resumirse de modo dialéctico en tres momentos. Al decir “dialéctica”, entiendo la única dialéctica moderna que existe, la dialéctica triádica de Hegel, porque no existe otra. Por decirlo brevemente, la supuesta “dialéctica negativa” de Adorno en mi opinión no es una verdadera dialéctica, simplemente una “furia de la disipación”, que no se determina nunca sustancialmente ni temporalmente y por tanto, si no se determina nunca ni espacialmente ni temporalmente, no es una verdadera dialéctica, porque la dialéctica debe siempre determinarse en un finito espacio-temporal, que, al ser una determinación finita, debe como toda determinación, remitir a otra cosa distinta de sí, y es por esto por lo que la dialéctica es propiamente dialéctica (véase Fernando Vidoni, Dialettiche nel pensiero contemporaneo, Canova, Trevisa, 1996).

Hubo una dialéctica antigua (Platón). Pero la dialéctica moderna, construida sobre la base histórica y no geométrico-pitagórica, por Hegel, es triádica, como lo es por otra parte la Trinidad cristiana, que filosóficamente representa el fin del pensamiento antiguo y el nacimiento del pensamiento “moderno” en un sentido evidentemente figurado y metafórico.

Por decirlo brevemente, se puede interpretar la dialéctica triádica de Hegel de la manera que se quiera, como tesis-antítesis-síntesis, o como momento abstracto-dialéctico-especulativo, o incluso como lógica del ser-de la esencia-del concepto. Haced lo que queráis con tal de que comprendáis la lógica dialéctica de esta exposición dialéctica de la historia lógico-trascendental del pensamiento de Marx.

13. Afirmé en el párrafo precedente que la única dialéctica moderna es triádica, y sólo triádica, entendida como la secularización racional idealista de la Trinidad cristiana que la precede, lo que supone la comprensión, difícil pero necesaria de que, a diferencia de los judíos y de los musulmanes que creen en Dios, los cristianos realmente no creen en Dios (como lo repiten en coro los tontos y los desinformados) sino en la Trinidad, que es algo muy diferente. De aquí depende el reconocimiento del carácter cognitivo de la religión en la forma de la representación (Vorstellung), negada por todos los confusionistas, positivistas, empiristas, laicista, ateos de todo pelo. Pero dejemos esto de lado, o como dice el patriota insurgente condenado a ser fusilado, ‘tirem innaz’ [en napolitano: ‘continuemos’]. Fiel al método triádico, expondré la lógica histórica del proyecto de Marx en tres momentos: A, B y C

(A) En un primer momento, el pensamiento de Marx se manifiesta en forma de una filosofía de la praxis, o más exactamente en la forma de una filosofía de la unidad de la teoría y de la práctica, es decir, de un idealismo de tipo fichteano que se cree materialista. Se trata del joven Marx de 1841 a 1848 más o menos. En el siglo XX, esta filosofía de la praxis integral es relativamente rara y se encuentra casi sólo en el italiano Antonio Gramsci y en el alemán Karl Korsch (dejo de lado las diferencias significativas entre ambos). En mi opinión Georges Labica puede ser definido como un representante , a finales del siglo XX, de esta línea de pensamiento lo que explica su valoración por parte de Antonio Labriola (según sostiene André Tosel en su emotiva necrología).

(B) Y sin embargo, muy pronto esta versión de la filosofía de la praxis es investida por el positivismo y su influencia preponderante. A partir de los años 50 del siglo XIX, el objeto que primero era un Gegenstand, viene a ser a todos los efectos un Objekt, en concreto el modo de producción capitalista entendido como objeto de conocimiento “neutro”, es decir, objeto de la ciencia positivista, incluso barnizado en apariencia de una “dialéctica” inofensiva. La ciencia positivista, como es sabido, está enteramente sacada del modelo de las ciencias naturales y esto explica la dominación del concepto de “ley científica” totalmente incompatible con una filosofía de la praxis. El primer representante de esta tendencia es el segundo Marx (1850-1883), seguido de Engels, pasando por el materialismo dialéctico y por el marxismo dicho “oficial” (aunque compartido filosóficamente por todos los heréticos, desde Rosa Luxemburgo a Amadeo Bordiga y León Trotsky)), para acabar en los fanáticos de la ciencia sin bases filosóficas (Galvano Della Volpe, Luis Althuser, Gianfranco La Grassa). Es justo esta tendencia la que hoy parece entrar en una crisis teórica profunda (apología de lo aleatorio, poder constituyente de la multitud, comunismo como felicidad de niños, como caída de un meteorito o como creencia en Dios, etc.). Sin embargo, y yo me siento moderadamente pesimista, su poder de inercia tiene varias decenas de años por delante.

(C) La síntesis de la filosofía subjetivista de la praxis y de la filosofía objetivista de la (presunta e inexistente) ciencia, es en mi opinión una ontología del ser social, cuya formulación por parte de Lukacs no debe ser entendida como definitiva sino como inicial y provisional. Sin embargo es un primer punto de partida. Es totalmente normal que hoy esté olvidada, en una época de arrepentimientos, de destitución moralista del siglo XX entendido como siglo de las utopías totalitarias y de las ideologías asesinas, de apología del fragmento, del postmodernismo, del relativismo y del nihilismo fiable y tranquilizante.

La ontología del ser social, tal y como nos la ha transmitido el último Lukacs, es insuficiente. Pero es un primer paso digno de ser elaborado y perfeccionado . En cualquier caso, solamente por esta vía pueden superarse (en el sentido de la Aufhebung, la superación-conservación de Hegel), el momento de la praxis y el momento de la infundada ilusión positivista del marxismo como ciencia.

La ilusión positivista de la transformación del marxismo en ciencia positivo-predictiva, sobre una base determinista y necesarista, justamente porque es infundada e ilusoria, debe a la larga transformarse ella misma dialécticamente en su contrario, es decir, en una apología de lo aleatorio, de la separación entre concepto científico del capitalismo y como fe y esperanza en la existencia de Dios.

Ocupémonos un momento de ello.

14. La conclusión del primer período del pensamiento marxiano como idealismo de la unidad teoría-praxis con primacía de la praxis sobre la teoría, un idealismo que se creía subjetivamente un materialismo (y que me recuerda un libro para niños de una gaviota que se creía un gato), puede situarse en el bienio 1848-1849 y en el fin del ciclo revolucionario en Europa. Esto no tiene nada que ver con un “cambio en el programa de investigación de Marx”, por usar la jerga epistemológica de los profesores de universidad. Se trata de un paso obligado. La revolución “práctica” se alejaba, el Gegenstand se hacía más “duro” de lo que se había pensado anteriormente, y el momento era llegado de empezar a pensar el capitalismo como Object y ya no como Gegenstand.

Llegaba el momento de la elaboración de ese objeto de pensamiento llamado “modo de producción capitalista” que la escuela de Althuser y de La Grassa puso enseguida en el centro de la consideración “científica” del presente histórico. Las tesis teóricas contra el humanismo y contra la categoría de alienación no eran en absoluto necesarias para enfatizar la importancia central de la categoría de modo de producción y se explican únicamente en el interior de la coyuntura ideológica francesa del período 1956-1968 y de la lucha sectaria de Althuser contra Garaudy, Sève y Sartre. El hecho de que Gianfranco La Grassa haya prolongado este escenario conflictivo durante casi medio siglo es solamente un fenómeno de sectarismo veneto-trevisiano. No hubiera hecho falta. Tranquilamente se puede subrayar la centralidad de la categoría modo de producción sin gritos de odio continuos y reiterados contra la filosofía y el humanismo. Pero esto nos aconseja abrir un paréntesis.

15 ¿El marxismo es un humanismo? He aquí una pregunta inútil y sin sentido. Sin embargo si queremos darle una respuesta, debe ser elemental, sólo requiere saber contar hasta dos. Desde el punto de vista del modelo epistemológico de explicación de los hechos sociales y su recíproca relación, el marxismo no es un humanismo sino un estructuralismo. Su fundamento teórico no está en el concepto filosófico de Hombre (con mayúscula) sino en el concepto de modo de producción social que, por su parte, existe sólo en la conexión dialéctica de tres componentes interconectados (desarrollo de las fuerzas productivas sociales, relaciones sociales de producción, formaciones ideológicas de legitimización del poder y/o estrategia de oposición a éste). Es de una evidencia absoluta.

Inversamente, desde el punto de vista de la fundamentación filosófica de la legitimidad de la critica del capitalismo, el marxismo es un humanismo integral, porque el Hombre (metáfora de toda la humanidad pensada como un solo concepto unitario de tipo trascendental-reflexivo) es el único Sujeto capaz de proyectar de manera colectiva y comunitaria la superación del modo de producción capitalista o de cualquier otro modo de producción clasista. Ningún otro “sujeto” puede ser capaz de ello ( sea providencia divina, el desarrollo tecnológico, automatismo de la economía, derrumbes o crisis cíclicas de la producción, etc.)

El problema tiene pues una solución muy fácil. No ciertamente para los rabiosos aborrecedores de la filosofía como saber fundacional, que aceptan la filosofía de mala gana, sólo como clarificación epistemológica y gnoseológica de la ciencia de la naturaleza concebida como única ideación cognitiva legítima en el mundo. Sin embargo, así se enlaza la cadena destructiva y autodestructiva del materialismo dialéctico (Stalin), del galileismo moral (Della Volpe), de la teoría de los conjuntos teóricos (Althuser) y de todas las otras numerosas variantes de la ilusión utópica de la fundación científica de la deducción del comunismo directamente de las “leyes naturales” de las tendencias de la producción capitalista, totalmente des-sujetivizada y objetivizada.

Al final de este viaje utópico-científico se encuentra los bambinos comunistas que juegan sin aliento y dichosos, los meteoritos aleatorios que caen sobre la tierra, la creencia en Dios y otras curiosidades parecidas.

16. Hay una paradoja en la historia del marxismo que es necesario manejar racionalmente. Si se hace así, entonces se abren vías para una solución nueva del problema de la comprensión de las razones del anticapitalismo . El anticapitalismo, en efecto, es muy a menudo una actitud legítima y racional sostenida y defendida sobre la base de auténticas tonterías extremistas que alejan a las personas normales y atraen solamente a tontos, fanáticos o iluminados. Todos los marxistas que por su acción han desmentido el inútil modelo científico del paso automático interno del capitalismo al comunismo, desde Lenin en 1917, a Stalin en 1929, a Mao Tse Tung en 1949, a Fidel Castro en 1959, etc., han sistemáticamente mantenido en sus aparatos partidistas, ideológicos, escolares y universitarios la tontería positivista de la evolución fatal del capitalismo al comunismo en base a la “necesidad del proceso de la historia natural” ¿Por qué?

Es difícil explicar el porqué de las tonterías. Pero la analogía con las religiones nos puede ayudar. La religión, fruto legítimo del pensamiento humano (totalmente independiente del hecho de que un individuo particular crea o no) que no se apagará sino mediante la vulgarización de la astrofísica o del darvinismo y que es un bien que no se extingue, cumple las funciones estructurales para la reproducción social, como respuesta a la cuestión del sentido de la vida individual de las personas particularmente sensibles y más aun como la “estabilización” metafísica de la ética comunitaria de solidaridad y del apoyo mutuo. Y sin embargo, esta función racional debe estar necesariamente sustentada en hechos tan increíbles como la Sangre de san Genaro, los pastorcitos de Lourdes o de Fátima que ven a la señora que les habla en gascón o portugués, etc. En teoría podíamos retener solamente el elemento racional de la solidaridad comunitaria sin tener que aceptar necesariamente milagros totalmente increíbles. Pero en la práctica, no es así. El que quiera el elemento racional debe asumir también el elemento milagroso.

Algo parecido ocurre con el comunismo. En teoría no habría necesidad alguna del elemento de la religión positivista, es decir, el estúpido cientifismo que pretende derivar el “fracaso” del capitalismo del automovimiento interno de la economía fetichizada. Hay razones más que abundantes para oponerse al capitalismo. Evidentemente hay un porcentaje de cretinos que tiene que poder creer que el socialismo se fundamenta sobre una “ciencia”. Luego los teóricos positivistas se pelearán –como lo hacen regularmente todos los teólogos– para saber si este modelo de ciencia debe ser galileano, newtoniano, positivista puro, obtenido de la crisis de las ciencias de principios de siglo XX, webberiano, etc.

17. Mientras que el viejo Karl Marx (1818-1883) nunca puso en coherencia ni sistematizó su modelo teórico (de ahí la legitimidad de todas la interpretaciones sucesivas), el código marxista sistematizado en doctrina coherente fue puesto en pie conjuntamente por Engels y Kautsky durante los dos decenios 1875-1895.

Estos dos decenios corresponden exactamente a la gran Depresión (1873-1896) en Europa. Se trata de uno de los períodos más contra-revolucionarios de toda la historia europea. Colonialismo, imperialismo, racismo, antisemitismo, etc. El marxismo es hijo de la contra-revolución que siguió a la carnicería de la Comuna de París (1871).

Esto explica por qué, en presencia de una contra-revolución en acto, el código marxista se haya refugiado por compensación en un modelo positivista de revolución en potencia. Aquí nos haría falta Freud, pero el viejo Sigmund apenas es evocado por esos marxistas que temen que su mirada profundice en sus neurosis y en sus psicosis. El único pensador anticapitalista del período 1889-1914, que supo refutar radicalmente el código positivista, fue Georges Sorel, el único y verdadero defensor de la filosofía de la praxis de Marx y, por cierto, no es una casualidad que haya sido marginado y echado fuera del movimiento obrero organizado. Pero Sorel no era un “irracionalista”. Sencillamente su concepto de ciencia, del que en modo alguno carecía (era ingeniero jubilado, perfectamente al corriente de la ciencia de su tiempo) derivaba de Bergson, también científico de formación, y no del modelo determinista y mecanicista del positivismo universitario alemán. Este “marxismo” (Erich Matthias, Kautsky y el kautskismo, De Donato, Bari, 1971) era solamente el reverso ideológico de una práctica política y sindical oportunista de la social-democracia alemana. El fallo de Sorel en este sentido, es totalmente significativo. El hecho de que Sorel se hubiera metido con la casta infecta de los “intelectuales” más que con los simples trabajadores muestra que había sabido aislar el núcleo de la cuestión. El pescado siempre empieza a pudrirse por la cabeza. En los mismos años Robert Michels llegaba más o menos a las mismas conclusiones.

18. Es pues necesario cambiar absolutamente de ruta. La tentación cientifista es una ilusión. Quien la sigue, aunque vaya de buena fe y con sincera convicción, terminará en el dualismo insoluble entre la ciencia del modo de producción capitalista y la religión del comunismo, con todos sus derivados (Niños felices que juegan al balón, anarquismo social de las multitudes, caída de meteoritos, fe en Dios y búsqueda del sentido de la vida, etc.) Evidentemente que es necesario relegitimar la vieja definición del comunismo de Marx en términos de libre asociación de los productores, en la que la “producción” no es solamente textil, metalúrgica o nuclear, sin también “producción” de investigación científica, de arte, de religión, de filosofía. La palabra “producción” es la mejor porque sin producción de bienes y servicios, la especie humana no podría ni “reproducirse”. Pero la libre asociación de productores es posible solamente en el interior de una comunidad de productores y, en mi opinión, la comunidad de productores presupone el mantenimiento sea de la familia, sea del estado nacional con todas las garantías posibles para las minorías. Se abriría aquí una serie de problemas que no podemos discutirse en este lugar. En su época, Franco Fortín utilizó la metáfora de la apertura de la “cadena de los porqués”. Y en efecto, si se abre la cadena de los porqués, no hay quien la mande parar y proseguirá mientras no se haya llegado al último eslabón de la misma cadena. Y el último eslabón es siempre provisional en el espacio y en el tiempo, y corresponde exactamente a los que Hegel llamaba “determinación” (Bestimmung).

La herencia de Marx está más allá de la oposición abstracta entre idealismo y materialismo. La herencia de Marx es humanista. La herencia de Marx es filosófica. La herencia de Marx es comunitaria, comprendida también la comunidad nacional. Quien quiera seguir el camino del meteorito puede hacerlo. Pero sin nosotros.

Notas:

K. Marx, Capital, I,I,IV. Traduction de J. Roy – in Oeuvres I, la Pléiade, p. 613 Pensée vécue, mémoire parlée , L’Arche, 1986 Texto alemán: „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv.” Texto alemán: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern

[Traducción, J.Mª Fdez. Criado. Equipo Crónica CR]

Fuente: Rebelión

El pasado día 23 de noviembre murió en la ciudad de Turín el filósofo italiano Costanzo Preve (nacido en Valenza en 1943). Filósofo marxista y profesor de historia y de filosofía de 1967 a 2002. Miembro del PCI de 1973 a 1975. En 1978 participó en la creación del Centro Studi di Materialismo Storico (CSMS).

El pasado día 23 de noviembre murió en la ciudad de Turín el filósofo italiano Costanzo Preve (nacido en Valenza en 1943). Filósofo marxista y profesor de historia y de filosofía de 1967 a 2002. Miembro del PCI de 1973 a 1975. En 1978 participó en la creación del Centro Studi di Materialismo Storico (CSMS).

Nous avons déjà fait une rapide incursion dans le discours de Vladimir Poutine devant la Douma, le 12 décembre dernier. C’était dans un texte du

Nous avons déjà fait une rapide incursion dans le discours de Vladimir Poutine devant la Douma, le 12 décembre dernier. C’était dans un texte du

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

An ethnos is in general any set of individuals, any “collective”: people, population, nation, tribe, family clan, based on a common historical destiny. “Our Great-Russian ancestors–wrote Gumilev–in the 15th, 16th and 17th centuries easily and rather quickly mixed with the Volga, Don and Obi Tatars and with the Buriates, who assimilated the Russian culture. The same Great-Russian easily mixed with the Yakuts, absorbing their identity and gradually coming into friendly contact with Kazakhs and Kalmucks. Through marriage links they pacifically coexisted with the Mongols in Central Asia, as the Mongols themselves and the Turks between the 14th and 16th centuries were fused with the Russians in Central Russia.” Therefore the history of the Muscovite Rus’ cannot be understood without the framework of the ethnic contacts between Russians and Tatars and the history of the Eurasian continent.

An ethnos is in general any set of individuals, any “collective”: people, population, nation, tribe, family clan, based on a common historical destiny. “Our Great-Russian ancestors–wrote Gumilev–in the 15th, 16th and 17th centuries easily and rather quickly mixed with the Volga, Don and Obi Tatars and with the Buriates, who assimilated the Russian culture. The same Great-Russian easily mixed with the Yakuts, absorbing their identity and gradually coming into friendly contact with Kazakhs and Kalmucks. Through marriage links they pacifically coexisted with the Mongols in Central Asia, as the Mongols themselves and the Turks between the 14th and 16th centuries were fused with the Russians in Central Russia.” Therefore the history of the Muscovite Rus’ cannot be understood without the framework of the ethnic contacts between Russians and Tatars and the history of the Eurasian continent. At the theoretical level neo-eurasism consists of the revival of the classic principles of the movement in a qualitatively new historical phase, and of the transformation of such principles into the foundations of an ideological and political program and a world-view. The heritage of the classic eurasists was accepted as the fundamental world-view for the ideal (political) struggle in the post-Soviet period, as the spiritual-political platform of “total patriotism.”

At the theoretical level neo-eurasism consists of the revival of the classic principles of the movement in a qualitatively new historical phase, and of the transformation of such principles into the foundations of an ideological and political program and a world-view. The heritage of the classic eurasists was accepted as the fundamental world-view for the ideal (political) struggle in the post-Soviet period, as the spiritual-political platform of “total patriotism.” Le grand philosophe italien, Costanzo Preve nous a quitté fin novembre. Né à Valence en 1943, il est décédé ce 23 novembre à Turin. C'était sans doute, pour nous,le dernier marxiste vivant, le dernier en tout cas qui mérite fortement cette appellation de par sa rigueur d'analyse et son absence de compromissions, l'exact opposé des marxistes français comme Alain Badiou ou Etienne Balibar totalement asservis aux idéologies du capital et incapables d'avoir saisi en temps réel la manipulation du ''grand remplacement'', l'aliénation de l'immigration et des sans papiers comme armée de réserve du capital, bataillons de la bourgeoisie française, fossoyeurs de l'identité européenne.

Le grand philosophe italien, Costanzo Preve nous a quitté fin novembre. Né à Valence en 1943, il est décédé ce 23 novembre à Turin. C'était sans doute, pour nous,le dernier marxiste vivant, le dernier en tout cas qui mérite fortement cette appellation de par sa rigueur d'analyse et son absence de compromissions, l'exact opposé des marxistes français comme Alain Badiou ou Etienne Balibar totalement asservis aux idéologies du capital et incapables d'avoir saisi en temps réel la manipulation du ''grand remplacement'', l'aliénation de l'immigration et des sans papiers comme armée de réserve du capital, bataillons de la bourgeoisie française, fossoyeurs de l'identité européenne. En fait, peu connaissent en dehors du cercle étroit des schmittiens, la profondeur du travail intellectuel de Costanzo Preve, l'importance de son analyse critique. Le philosophe italien n'était pas un sorbonnard ou un agrégatif mais un résistant au pied de la lettre et au chevet de la lutte, un vrai camarade, un authentique compagnon, un dissident. La formation intellectuelle est la condition de toute action. Il ne saurait y avoir de résistance culturelle sans dialectique. Dans une telle formation, le marxisme est aussi une priorité méthodologique. Comme il faut lire Dominique Venner, il faut faire lire Costanzo Preve à tout candidat de l'esprit critique. Bien sûr, la pensée unique universitaire attaquera les idées d'un Costanzo Preve mais c'est parce que de telles idées peuvent la faire descendre de son piédestal et la vaincre de par sa méthode et sa rigueur scientifique. Les idées dissidentes sont larges et il y a en fait une infinité de penseurs oubliés, de syndicalistes inconnus, d'économistes à relire (nous pensons par exemple au protestant Charles Gide).

En fait, peu connaissent en dehors du cercle étroit des schmittiens, la profondeur du travail intellectuel de Costanzo Preve, l'importance de son analyse critique. Le philosophe italien n'était pas un sorbonnard ou un agrégatif mais un résistant au pied de la lettre et au chevet de la lutte, un vrai camarade, un authentique compagnon, un dissident. La formation intellectuelle est la condition de toute action. Il ne saurait y avoir de résistance culturelle sans dialectique. Dans une telle formation, le marxisme est aussi une priorité méthodologique. Comme il faut lire Dominique Venner, il faut faire lire Costanzo Preve à tout candidat de l'esprit critique. Bien sûr, la pensée unique universitaire attaquera les idées d'un Costanzo Preve mais c'est parce que de telles idées peuvent la faire descendre de son piédestal et la vaincre de par sa méthode et sa rigueur scientifique. Les idées dissidentes sont larges et il y a en fait une infinité de penseurs oubliés, de syndicalistes inconnus, d'économistes à relire (nous pensons par exemple au protestant Charles Gide).

(g) El la Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx distingue dos fases en el paso al comunismo, la primera fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su trabajo) y la segunda fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades). Es una distinción generalmente muy conocida hasta por los principiantes de los estudios de marxismo.

(g) El la Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx distingue dos fases en el paso al comunismo, la primera fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su trabajo) y la segunda fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades). Es una distinción generalmente muy conocida hasta por los principiantes de los estudios de marxismo. Veamos cómo el maestro de GLG, Louis Althuser, se representaba el comunismo en una conferencia en Terni (véase Repubblica et Manifesto, 5/4/1980) poco antes de su conocida catástrofe. Delante de una platea de monos pasmados “de izquierda”, el maestro franco-taoísta sostiene por este orden las tesis siguientes (por desgracia me limito a las solas tesis relatadas por los mediocres periodistas allí presentes).

Veamos cómo el maestro de GLG, Louis Althuser, se representaba el comunismo en una conferencia en Terni (véase Repubblica et Manifesto, 5/4/1980) poco antes de su conocida catástrofe. Delante de una platea de monos pasmados “de izquierda”, el maestro franco-taoísta sostiene por este orden las tesis siguientes (por desgracia me limito a las solas tesis relatadas por los mediocres periodistas allí presentes). The ‘Right’ of the political dichotomy, including even social and moral values that have traditionally been regarded – until recently – as normative, has for approximately eighty years, been the subject of analysis not just politically and sociologically, but psychologically.

The ‘Right’ of the political dichotomy, including even social and moral values that have traditionally been regarded – until recently – as normative, has for approximately eighty years, been the subject of analysis not just politically and sociologically, but psychologically.  Nordau wrote of these ‘modernist’ trends in art, philosophy and politics as going against the normative values that decades later started to be described by Adorno and his team from the Frankfurt School of Critical Theory as incipient ‘fascism’:

Nordau wrote of these ‘modernist’ trends in art, philosophy and politics as going against the normative values that decades later started to be described by Adorno and his team from the Frankfurt School of Critical Theory as incipient ‘fascism’: Le Bon later wrote, in the aftermath of the Bolshevik Revolution, of the same atavism that had afflicted France now unfolding in Russia:

Le Bon later wrote, in the aftermath of the Bolshevik Revolution, of the same atavism that had afflicted France now unfolding in Russia:

On enregistre en France par an, plusieurs milliers de suicides. Tous les dix ans, c'est une ville moyenne qui disparaît ainsi. La hausse du taux des suicides est un signe flagrant d'un mal vivre subjectif. « Ce chiffre augmente chaque fois que la Société ne parvient plus à signifier la relation de ces membres entre eux » note le psychologue

On enregistre en France par an, plusieurs milliers de suicides. Tous les dix ans, c'est une ville moyenne qui disparaît ainsi. La hausse du taux des suicides est un signe flagrant d'un mal vivre subjectif. « Ce chiffre augmente chaque fois que la Société ne parvient plus à signifier la relation de ces membres entre eux » note le psychologue

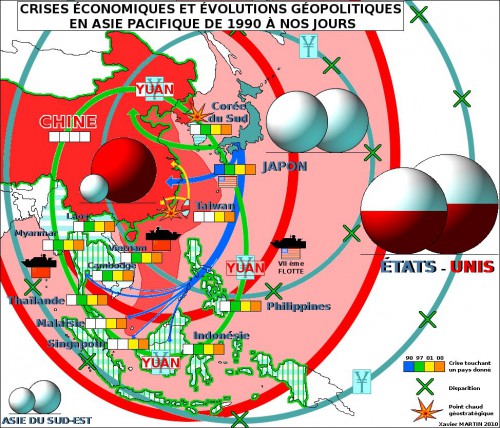

Pero en el primer cuarto del siglo XX, el desafío conceptual de H. Mackinder fue contestado por los geopolíticos que se ubicaron en el lado de la telurocracia. Se trataba, en primer lugar, de la escuela alemana de Karl Haushofer, quien comenzó a desarrollar una base geopolítica telurocrática, Geopolítica-2 (mientras que la geopolítica talasocrática anglosajona se puede llamar “Geopolítica-1″). Así se sentaron las bases para la tradición continentalista.

Pero en el primer cuarto del siglo XX, el desafío conceptual de H. Mackinder fue contestado por los geopolíticos que se ubicaron en el lado de la telurocracia. Se trataba, en primer lugar, de la escuela alemana de Karl Haushofer, quien comenzó a desarrollar una base geopolítica telurocrática, Geopolítica-2 (mientras que la geopolítica talasocrática anglosajona se puede llamar “Geopolítica-1″). Así se sentaron las bases para la tradición continentalista. La formación de puntos de vista geopolíticos han estado acompañados por Terracciano con los correspondientes cambios ideológicos y políticos. La apelación a los criterios geopolíticos, los conceptos y la evaluación del significado crucial de telurocracia exigió la revisión de los fundamentos políticos del patriotismo clásico europeo, que por lo general se refiere a la “Tercera Posición” (anti-liberalismo y anti-comunismo), en el espíritu de Evola, Heidegger y Yockey. Si aceptamos el punto de vista de la potencia terrestre, la Unión Soviética pasó inmediatamente de ser uno de los dos enemigos de Europa (junto con el Occidente capitalista liberal, personificada en los EE.UU.) a ser un aliado. Esto requiere una revisión radical de la “Tercera Posición” y la transición a una fusión entre el europeísmo y el sovietismo, el nacional-bolchevismo. Por una evolución semejante a mediados de los 80′ pasó el máximo teórico de la europea “Nouvelle Droite” Alain de Benoist. A diferencia de muchos otros “nacional revolucionarios” Carlo Terracciano, sin dudarlo, aceptó la dirección ideológica nacional-comunista y se convirtió en uno de los líderes del comunismo nacional en Italia. El Anti-sovietismo y el anticomunismo (sobre todo ahora, después de la caída de la Unión Soviética) se convirtieron en obsoletos y sirven como herramientas en las manos de talasocracia, los liberales y los globalistas. Así que cada ciudadano europeo coherentemente revolucionario debe resueltamente terminar con eso y cooperar activamente con todas las fuerzas de izquierda que luchan contra la hegemonía estadounidense y el capitalismo liberal, que encarnan la esencia de la talasocracia y la civilización del mar. Este giro a la izquierda de Terracciano fue la conclusión lógica de su análisis geopolítico, y él ha dado pasos más decisivos en esta dirección uniéndose así con la tradición de la “Joven Europa” (siguiendo el ejemplo de Claudio Mutti, amigo y colega de Carlo Terracciano ), y convirtiéndose en un pionero de las nuevas tendencias nacional-comunistas y eurasiatistas en la política moderna italiana y europea. Para esta posición política Carlo Terracciano consagró todo un libro bajo el expresivo nombre de “Comunismo Nacional”.

La formación de puntos de vista geopolíticos han estado acompañados por Terracciano con los correspondientes cambios ideológicos y políticos. La apelación a los criterios geopolíticos, los conceptos y la evaluación del significado crucial de telurocracia exigió la revisión de los fundamentos políticos del patriotismo clásico europeo, que por lo general se refiere a la “Tercera Posición” (anti-liberalismo y anti-comunismo), en el espíritu de Evola, Heidegger y Yockey. Si aceptamos el punto de vista de la potencia terrestre, la Unión Soviética pasó inmediatamente de ser uno de los dos enemigos de Europa (junto con el Occidente capitalista liberal, personificada en los EE.UU.) a ser un aliado. Esto requiere una revisión radical de la “Tercera Posición” y la transición a una fusión entre el europeísmo y el sovietismo, el nacional-bolchevismo. Por una evolución semejante a mediados de los 80′ pasó el máximo teórico de la europea “Nouvelle Droite” Alain de Benoist. A diferencia de muchos otros “nacional revolucionarios” Carlo Terracciano, sin dudarlo, aceptó la dirección ideológica nacional-comunista y se convirtió en uno de los líderes del comunismo nacional en Italia. El Anti-sovietismo y el anticomunismo (sobre todo ahora, después de la caída de la Unión Soviética) se convirtieron en obsoletos y sirven como herramientas en las manos de talasocracia, los liberales y los globalistas. Así que cada ciudadano europeo coherentemente revolucionario debe resueltamente terminar con eso y cooperar activamente con todas las fuerzas de izquierda que luchan contra la hegemonía estadounidense y el capitalismo liberal, que encarnan la esencia de la talasocracia y la civilización del mar. Este giro a la izquierda de Terracciano fue la conclusión lógica de su análisis geopolítico, y él ha dado pasos más decisivos en esta dirección uniéndose así con la tradición de la “Joven Europa” (siguiendo el ejemplo de Claudio Mutti, amigo y colega de Carlo Terracciano ), y convirtiéndose en un pionero de las nuevas tendencias nacional-comunistas y eurasiatistas en la política moderna italiana y europea. Para esta posición política Carlo Terracciano consagró todo un libro bajo el expresivo nombre de “Comunismo Nacional”.

The “Sea Power” will serve us as a proof for this statement. We have seen that the very matrix of this civilization does not only occur in the Modem Period, but also in thalassocratic empires of the Antiquity (e.g., in Carthage), in the ancient Athens or in the Republic of Venice. And within the Modern World itself atlantism and liberalism do not as well find complete predominance over the other trends at once. And nevertheless, we can trace the conceptual sequence through a series of social formations: the “Sea Power” (as a geopolitical category) moves through history taking various forms till it finds its most complete and absolute aspect in the global world where its internal precepts become predominant in a planetary scale. In other words, ideology of the modern mondialism is only a historical form of a more common geopolitical paradigm. But there is a direct relation between this (probably, most absolute) form and the geopolitical matrix.

The “Sea Power” will serve us as a proof for this statement. We have seen that the very matrix of this civilization does not only occur in the Modem Period, but also in thalassocratic empires of the Antiquity (e.g., in Carthage), in the ancient Athens or in the Republic of Venice. And within the Modern World itself atlantism and liberalism do not as well find complete predominance over the other trends at once. And nevertheless, we can trace the conceptual sequence through a series of social formations: the “Sea Power” (as a geopolitical category) moves through history taking various forms till it finds its most complete and absolute aspect in the global world where its internal precepts become predominant in a planetary scale. In other words, ideology of the modern mondialism is only a historical form of a more common geopolitical paradigm. But there is a direct relation between this (probably, most absolute) form and the geopolitical matrix. Né en Italie en 1943 de parents italo-arméniens, Costanzo Preve est très tôt attiré par la philosophie et l’histoire. Étudiant à Paris, il suit les cours de Louis Althusser et fréquente Gilbert Mury et Roger Garaudy. Le jeune Preve ne cache pas sa sensibilité marxiste. Enseignant la philosophie au lycée de 1967 à 2002, il prend sa carte au P.C.I. en 1973 avant de rejoindre en 1975 la mouvance gauchiste (Lotta Continua, Democrazia Proletaria), puis, ensuite, le Parti de la Refondation communiste. il abandonne tout militantisme à partir de 1991. Les prises de position de certains de ses « camarades » révolutionnaires en faveur de l’intervention occidentale contre l’Irak l’invitent à réfléchir si bien qu’en 2004, il adhère le Camp anti-impérialiste et collabore à des revues d’opinions très variées, de Comunismo e Comunità à Italicum en passant par Krisis, Eurasia, Comunità e Resistenza ou Bandiera rossa…

Né en Italie en 1943 de parents italo-arméniens, Costanzo Preve est très tôt attiré par la philosophie et l’histoire. Étudiant à Paris, il suit les cours de Louis Althusser et fréquente Gilbert Mury et Roger Garaudy. Le jeune Preve ne cache pas sa sensibilité marxiste. Enseignant la philosophie au lycée de 1967 à 2002, il prend sa carte au P.C.I. en 1973 avant de rejoindre en 1975 la mouvance gauchiste (Lotta Continua, Democrazia Proletaria), puis, ensuite, le Parti de la Refondation communiste. il abandonne tout militantisme à partir de 1991. Les prises de position de certains de ses « camarades » révolutionnaires en faveur de l’intervention occidentale contre l’Irak l’invitent à réfléchir si bien qu’en 2004, il adhère le Camp anti-impérialiste et collabore à des revues d’opinions très variées, de Comunismo e Comunità à Italicum en passant par Krisis, Eurasia, Comunità e Resistenza ou Bandiera rossa… L’auteur souligne enfin que « la démocratie ne garantit pas la justesse de la décision; bien au contraire, avalisant de son autorité des choix criminels, elle est pire encore que la tyrannie, parce que celle-ci, en tant qu’origine constante de décisions arbitraires et criminelles, est au moins facile à démasquer, tandis qu’en démocratie, le style “ vertueux ” et légal des décisions prises à la majorité réussit le plus souvent à cacher la nature homicide de certains choix sous le rideau de fumée des formes institutionnellement corrects (p. 67) ». La célébration irréfléchie de la démocratie moderne individuelle, voire individualiste, bouleverse l’agencement géopolitique planétaire. « Le monde précédent, qu’il s’agit de détruire, est celui du droit international des relations entre États souverains, celui de la négociation entre sphères d’intérêts et d’influence, le monde du droit de chaque nation, peuple et civilisation à choisir souverainement ses propres formes de développement économique et civil (p. 39). » Le Nouvel Ordre Mondial prépare désormais « l’inclusion subalterne de tous les peuples et nations du monde dans un unique modèle de capitalisme libéral, où ce qui sera le plus défendu, même et surtout par les armes, sera moins l’entrée que, justement, la sortie (p. 39) ». Il favorise l’éclatement des États en privilégiant les communautarismes subjectifs, volontaires ou par affinité. « Cent ou cent cinquante États souverains dans le monde sont à la fois trop, et trop peu, pour la construction d’un Nouvel Ordre Mondial. Trop, parce qu’il y en a au moins une trentaine qui sont pourvus d’une certaine consistance et autonomie économique et militaire, ce qui complique les manèges pour arriver au contrôle géostratégique de la planète. Mais en même temps peu, parce que si l’on vise un contrôle géopolitique et militaire plus commode, l’idéal n’est pas le nombre actuel des États; ce serait un panorama de mille ou deux mille États plus petits, et donc plus faibles militairement, plus vulnérables au chantage économique, formés par la désagrégation programmée et militairement accélérée des anciens États nationaux divisés comme une mosaïque selon l’autonomie de toutes les prétendues “ ethnies ” qui sont présentes sur leur territoire (pp. 49 – 50). »

L’auteur souligne enfin que « la démocratie ne garantit pas la justesse de la décision; bien au contraire, avalisant de son autorité des choix criminels, elle est pire encore que la tyrannie, parce que celle-ci, en tant qu’origine constante de décisions arbitraires et criminelles, est au moins facile à démasquer, tandis qu’en démocratie, le style “ vertueux ” et légal des décisions prises à la majorité réussit le plus souvent à cacher la nature homicide de certains choix sous le rideau de fumée des formes institutionnellement corrects (p. 67) ». La célébration irréfléchie de la démocratie moderne individuelle, voire individualiste, bouleverse l’agencement géopolitique planétaire. « Le monde précédent, qu’il s’agit de détruire, est celui du droit international des relations entre États souverains, celui de la négociation entre sphères d’intérêts et d’influence, le monde du droit de chaque nation, peuple et civilisation à choisir souverainement ses propres formes de développement économique et civil (p. 39). » Le Nouvel Ordre Mondial prépare désormais « l’inclusion subalterne de tous les peuples et nations du monde dans un unique modèle de capitalisme libéral, où ce qui sera le plus défendu, même et surtout par les armes, sera moins l’entrée que, justement, la sortie (p. 39) ». Il favorise l’éclatement des États en privilégiant les communautarismes subjectifs, volontaires ou par affinité. « Cent ou cent cinquante États souverains dans le monde sont à la fois trop, et trop peu, pour la construction d’un Nouvel Ordre Mondial. Trop, parce qu’il y en a au moins une trentaine qui sont pourvus d’une certaine consistance et autonomie économique et militaire, ce qui complique les manèges pour arriver au contrôle géostratégique de la planète. Mais en même temps peu, parce que si l’on vise un contrôle géopolitique et militaire plus commode, l’idéal n’est pas le nombre actuel des États; ce serait un panorama de mille ou deux mille États plus petits, et donc plus faibles militairement, plus vulnérables au chantage économique, formés par la désagrégation programmée et militairement accélérée des anciens États nationaux divisés comme une mosaïque selon l’autonomie de toutes les prétendues “ ethnies ” qui sont présentes sur leur territoire (pp. 49 – 50). » Sous les coups violents du Nouvel Ordre Mondial, la société européenne se transforme, contrainte et forcée. Dénigrées, contestées, méprisées, les vieilles communautés traditionnelles sont remplacées par des communautés artificielles de production et de consommation marchande. Costanzo Preve décrit avec minutie les ravages planétaires de l’hybris capitaliste. Si « le capitalisme aime habiller les jeunes gens et à leur imposer par là, au travers de nouvelles modes factices, des profils d’identification pseudo-communautaire. Cela se fait surtout par le phénomène du branding, c’est-à-dire du lancement de marques. […] Il est de règle que le capitalisme, non content d’habiller le corps des jeunes déshabille celui des femmes. D’où sa frénésie contre l’islam, dont l’hostilité s’étend jusqu’au foulard le plus discret, mais aussi son irrésistible pulsion vers les minijupes et les showgirls très dévêtues des jeux télévisés (pp. 216 – 217) ». Il perçoit en outre que « le capitalisme ne vise […] pas à faire de vieillards une communauté séparée, mais cherche plutôt à réaliser leur complète ségrégation (p. 219) » parce que « dans l’imaginaire capitaliste, la mort elle-même paraît obscène, parce qu’elle interrompt définitivement la consommation (p. 218) ». Le Système fait assimiler implicitement le vieillissement, la vieillesse avec la disparition physique… Quant à une métastase de ce capitalisme mortifère, le féminisme, ses revendications font que « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la figure asexuée de l’entrepreneur réalise le rêve (ou plutôt le cauchemar) du pur androgyne (p. 224) ». Le capitalisme illimité dévalue tout, y compris et surtout les valeurs. Favorise-t-il donc un état complet d’anarchie globale ? Nullement ! Le champ de ruines spirituel, moral et sociologique assure le renforcement de la caste dirigeante parmi laquelle le « peuple juif qui de fait est aujourd’hui investi du sacerdoce lévitique globalisé du monde impérial américain, dans lequel la Shoah devra remplacer (ce n’est qu’une question de temps) la Croix comme le Croissant, l’une et l’autre peu adaptés à l’intégrale libéralisation des mœurs que comporte l’absolue souveraineté de la marchandise (p. 194) ».

Sous les coups violents du Nouvel Ordre Mondial, la société européenne se transforme, contrainte et forcée. Dénigrées, contestées, méprisées, les vieilles communautés traditionnelles sont remplacées par des communautés artificielles de production et de consommation marchande. Costanzo Preve décrit avec minutie les ravages planétaires de l’hybris capitaliste. Si « le capitalisme aime habiller les jeunes gens et à leur imposer par là, au travers de nouvelles modes factices, des profils d’identification pseudo-communautaire. Cela se fait surtout par le phénomène du branding, c’est-à-dire du lancement de marques. […] Il est de règle que le capitalisme, non content d’habiller le corps des jeunes déshabille celui des femmes. D’où sa frénésie contre l’islam, dont l’hostilité s’étend jusqu’au foulard le plus discret, mais aussi son irrésistible pulsion vers les minijupes et les showgirls très dévêtues des jeux télévisés (pp. 216 – 217) ». Il perçoit en outre que « le capitalisme ne vise […] pas à faire de vieillards une communauté séparée, mais cherche plutôt à réaliser leur complète ségrégation (p. 219) » parce que « dans l’imaginaire capitaliste, la mort elle-même paraît obscène, parce qu’elle interrompt définitivement la consommation (p. 218) ». Le Système fait assimiler implicitement le vieillissement, la vieillesse avec la disparition physique… Quant à une métastase de ce capitalisme mortifère, le féminisme, ses revendications font que « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la figure asexuée de l’entrepreneur réalise le rêve (ou plutôt le cauchemar) du pur androgyne (p. 224) ». Le capitalisme illimité dévalue tout, y compris et surtout les valeurs. Favorise-t-il donc un état complet d’anarchie globale ? Nullement ! Le champ de ruines spirituel, moral et sociologique assure le renforcement de la caste dirigeante parmi laquelle le « peuple juif qui de fait est aujourd’hui investi du sacerdoce lévitique globalisé du monde impérial américain, dans lequel la Shoah devra remplacer (ce n’est qu’une question de temps) la Croix comme le Croissant, l’une et l’autre peu adaptés à l’intégrale libéralisation des mœurs que comporte l’absolue souveraineté de la marchandise (p. 194) ».

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.

In der Marx’schen Bestandsaufnahme des „Bonapartismus“ und in der Prognose einer „negativen Aufhebung des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage“ fand die historische Substanz der französischen und deutschen Staatsmacht und die Kooperation von Kredit- und Industriekapital im 19. Jahrhundert Aufmerksamkeit. Das Kreditkapital konnte nach Marx die Herkunft aus dem Wucher- und Spekulationskapital nicht verleugnen. Es trieb zwar die industrielle Akkumulation über die nationalen Reserven hinaus, indem es im Weltmaßstab die brachliegenden Gelder mobilisierte, trotzdem fand es wiederholt Gefallen an Raub, Piraterie, Diebstahl und Betrug. Der Weltmarkt und die Weltmeere wiesen unzählige Schlupfwinkel auf. Gelegenheiten boten sich, wenn „faule Papiere“ angeboten wurden, Aktien, Schuldscheine, Anrechte, Fonds, die irgendwann aufflogen, waren sie doch nur teilweise durch „Werte“, Geld, Gold, Rohstoffe, Immobilien, Industrieanlagen, gedeckt. Hier ließen sich Milliarden von Dollar verdienen. Schon deshalb war das Kreditkapital daran interessiert, einen internationalen „Raum“, Markt oder Niederlassungen zu finden, die nicht von den nationalen Staaten kontrolliert werden konnten. Überhaupt lehnte der „Internationalismus“ dieses Kapitals den Staat oder die Staatskontrolle ab. Es selbst wollte „frei“ und „ungebunden“ auftrumpfen und umgekehrt die staatlichen Eingriffe und Begrenzungen beeinflussen oder festlegen. Deshalb beteiligte sich das Kreditkapital an den neuartigen Staatsgründungen in Frankreich, Europa und Nordamerika. Die bonapartistische Diktatur in Frankreich würde diesem Staat Aussehen und Farbe verleihen.

Bei der Rezeption der politikwissenschaftlichen Theoriegeschichte nach 1968 kam niemand an den Gutachten und Theorieentwürfen von Carl Schmitt vorbei. Dieser Grenzgänger zwischen bürgerlicher Demokratie und Diktatur hatte durchaus Berührungspunkte mit Karl Marx und W. I. Lenin. Allein sich zu bemühen, einen „Begriff des Politischen“ im Zeitalter der Krisen, Revolutionen und Weltkriege zu entwerfen, der den Ausnahmestaat oder „Sondergesetze“ zum Inhalt hatte, erinnerte an die vielfältigen, marxistischen Diskussionen über den Charakter und das Ziel der „Diktatur des Proletariats“. Schon deshalb gehörte Carl Schmitt zur geheimnisvollen „Theoriegeschichte“, die in den sechziger und siebziger Jahren im Zentrum der akademischen und politischen Diskussionen stand.

Bei der Rezeption der politikwissenschaftlichen Theoriegeschichte nach 1968 kam niemand an den Gutachten und Theorieentwürfen von Carl Schmitt vorbei. Dieser Grenzgänger zwischen bürgerlicher Demokratie und Diktatur hatte durchaus Berührungspunkte mit Karl Marx und W. I. Lenin. Allein sich zu bemühen, einen „Begriff des Politischen“ im Zeitalter der Krisen, Revolutionen und Weltkriege zu entwerfen, der den Ausnahmestaat oder „Sondergesetze“ zum Inhalt hatte, erinnerte an die vielfältigen, marxistischen Diskussionen über den Charakter und das Ziel der „Diktatur des Proletariats“. Schon deshalb gehörte Carl Schmitt zur geheimnisvollen „Theoriegeschichte“, die in den sechziger und siebziger Jahren im Zentrum der akademischen und politischen Diskussionen stand.